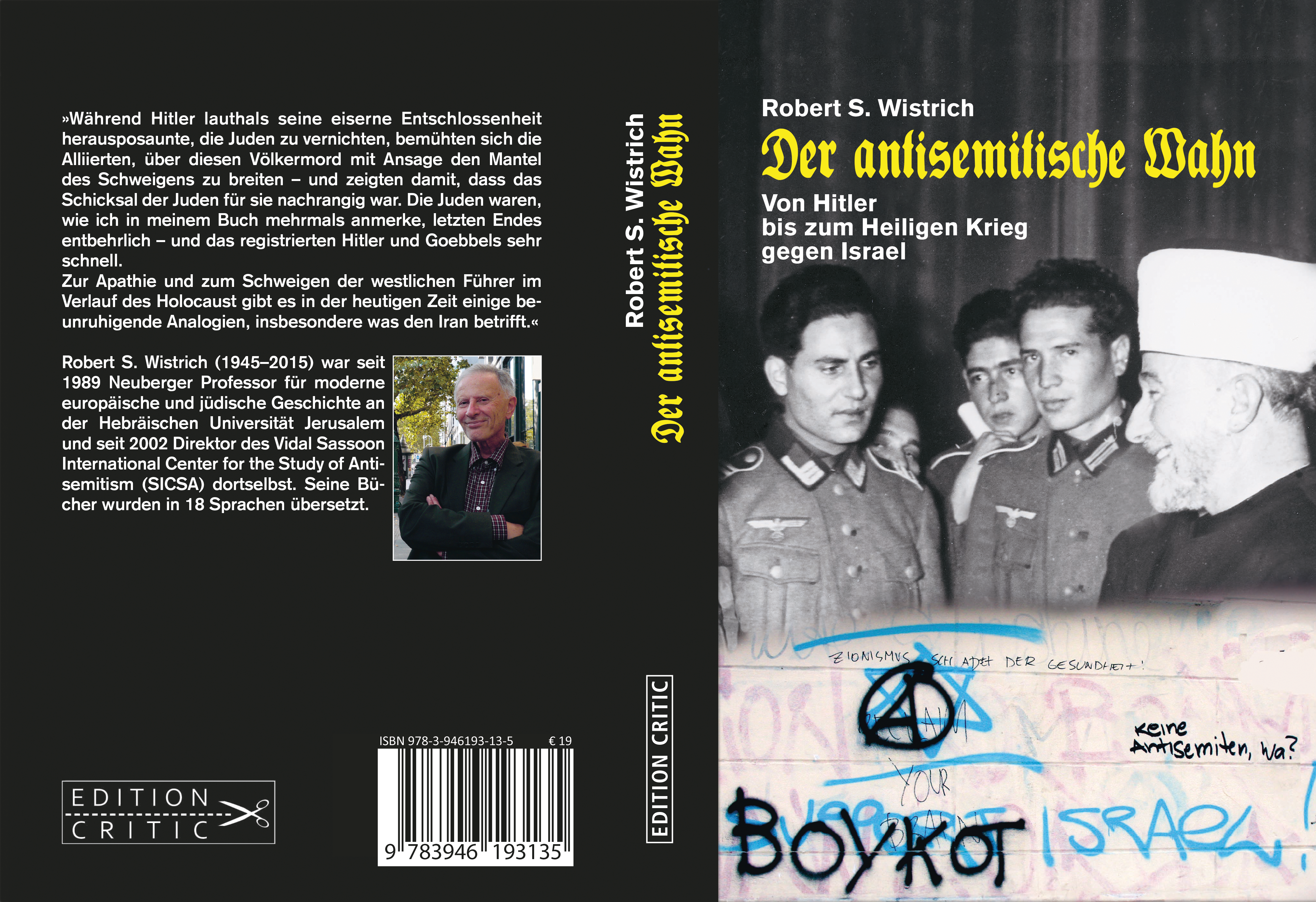

Am Dienstag, den 22. März 2016, zerfetzen jihadistische Massenmörder in Brüssel bei Anschlägen in der U-Bahn und im Flughafen mehr als 30 Menschen. Die Opfer sind noch nicht alle identifiziert, geschweige denn beerdigt, und das wöchentliche Nachrichtenmagazin Der Spiegel Nr. 13/2016 vom Samstag, 26. März 2016, macht mit einem Titel bzw. einer Titelstory auf, die ungeheuerlicher, Jihad verharmlosender, antichristlicher und zumal antijüdischer nicht sein könnten.

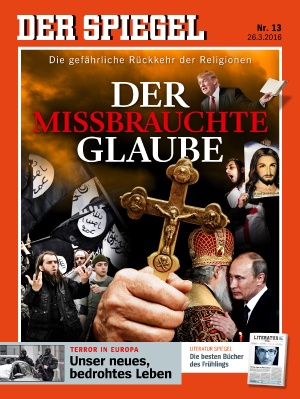

Unter der Headline „Die gefährliche Rückkehr der Religionen – Der Missbrauchte Glaube“ sieht man ein großes Kreuz mit einem gekreuzigten Jesus und einem Totenkopf darunter auf dem Cover (es ist die Osterausgabe!), rechts oben den Präsidentschaftsbewerber bei den Vorwahlen der Republikaner, Donald Trump, der offenbar mit einer Bibel wedelt, rechts unten den russischen Präsidenten Vladimir Putin, der einen offenbar russisch-orthodoxen Patriarchen herzt, und links ein Bild der islamistischen Terrorgruppe Islamischer Staat:

Im Heft selbst dann die Coverstory unter dem Titel „Gottes unheimliche Macht. In Europa sind sie auf dem Rückzug, doch in vielen Teilen der Welt entfalten Religionen gerade neue Kraft. Sie nehmen Einfluss auf die Politik – und lassen sich von ihr missbrauche. Oft mit furchtbaren Folgen.“ Wie sehen diese furchtbaren Folgen aus?

„Unter den extremen Christen gibt es Bäcker, die sich aus religiösen Gründen weigern, homosexuellen Paaren eine Hochzeitstorte zu backen; Eltern, die vor Gericht ziehen, weil ihre Kinder in der Schule das islamische Glaubensbekenntnis lernen müssen; Pfarrer, die den Satan für leibhaftig halten.“

Offenbar spielt das AutorInnenteam (Nicola Abé, Jens Glüsing, Bartholomäus Grill, Nils Minkmar, Christian Neef, Jan Puhl, Christoph Reuter, Holger Stark) mit dem ganzen Text auf die Massaker von Brüssel an, das Blut in der Metro und dem Flughafen ist gerade erst getrocknet bzw. die Leichenteile sind eingesammelt worden.

Doch im Text geht es nicht nur um Islamismus und Jihad, sondern in einer gleichsam obsessiven Art und Weise um Christen und Juden, der Islam kommt geradezu nur additiv hinzu. Diese Massaker wie vor wenigen Tagen in Brüssel werden mit evangelikalen Bäckern in eins gesetzt, die sich weigern „homosexuellen Paaren eine Hochzeitstorte zu backen“. Das ist an Zynismus und kulturrelativistischem Geschwätz unüberbietbar. Die Angehörigen der Opfer des Jihadismus werden sich bedanken.

Es ist ein Ausdruck der Ideologie des Kulturrelativismus, der zwischen problematischen Aspekten einer Religion und weltweitem Jihad und Massenmord seit dem 11. September keinen Unterschied zu sehen bereit ist. Es ist ein gerade fanatischer Zug des Spiegel, die spezifische Kritik am Jihad zu verweigern. Ja, mehr noch: die Opfer des Jihad, neben Muslimen häufig Christen in Syrien oder dem Irak, sowie Juden in Israel, Frankreich und Europa, werden zu (ideologischen) Mit-Tätern. Dieses bekannte Schema – gerade in Deutschland – der Täter-Opfer Umkehr ist typischer Ausdruck des sekundären Antisemitismus, jenes nach Auschwitz. Wenn das Christentum mit verantwortlich war für den Holocaust, dann ist das Judentum verantwortlich für wahlweise Naturunterdrückung (so vor Jahren schon der Katholik Eugen Drewermann), den „Genozid“ an den Palästinensern (so der deutsche und europäische Mainstream) oder das Aufkommen des Monotheismus (so der Spiegel und der Philosoph Peter Sloterdijk). Damit sind wir quitt, die Deutschen und die Juden. Prima Sache! Das ist der Hintergrund vor dem der Spiegel 13/2016 zu sehen ist.

Ein Massaker in Brüssel dient den Spiegel-AutorInnen dazu, gegen Juden und Christen zu polemisieren und agitieren. Ein perfider Text, der die Toten von Brüssel als Aufhänger nimmt, um gegen Juden und Christen Stimmung zu machen.

Mehr noch: Dieses Abwiegeln, dieses Leugnen der sehr spezifischen Gefahr des Islamismus und Jihad ist seit dem 11. September 2001 die Hauptreligion des Abendlandes geworden, zumal in der kulturellen Elite.

Kein kritischer Mensch würde die problematischen und höchst zweifelhaften Aspekte des Evangelikalismus oder orthodoxer Katholiken ignorieren oder beschönigen, von innerjüdischer Kritik an Ultraorthodoxen ganz zu schweigen. Aber kein denkender Mensch würde Kritik am Christentum oder Judentum angesichts zerfetzter Menschen, die von extremistischen Muslimen ermordet wurden im Namen des Jihad und Islam, mit Islamismus und Jihadismus auch nur vergleichen, geschweige denn auf eine Stufe stellen. Das ist eine Verhöhnung der Opfer von Brüssel unsagbaren Ausmaßes.

JournalistInnen, die zwischen Massenmord und der Terrorisierung des gesamten Nahen Ostens, Europas, Amerikas, weiten Teilen Asiens und Afrikas durch den Jihad auf der einen und der problematischen, aber nicht massenmörderischen Religion Evangelikaler oder Russisch-Orthodoxer auf der anderen Seite nicht unterscheiden können, sollten ein anderes Handwerk lernen denn Schreiben, eines, von dem sie auch etwas verstehen.

So wichtig es ist Homophobie unter Christen zu bekämpfen, so unsagbar gleichmacherisch, kulturrelativistisch und unspezifisch ist es, solche homophoben Tendenzen mit dem weltweiten Massenmord von Seiten des Jihad auf eine Stufe zu stellen. Man fasst sich ob soviel Schwachsinn einfach an den Kopf.

Doch es geht noch viel weiter. Der Text hat eine innere Logik und Struktur. Ganz ähnlich wie der Philosoph Peter Sloterdijk greift auch der Spiegel das Judentum an. Die „ultraorthodoxen Juden“ in Israel in „Bnei Brak“ werden kritisiert (und dabei auch Ultraorthodoxie und politischer Zionismus grotesk gleichgesetzt) –wohlgemerkt angesichts islamistischer Massaker in Brüssel – und weit ausholend geschrieben:

„Besonders gut eignen sich offenbar die monotheistischen Religionen für Hasspropaganda und die Abgrenzung von Andersgläubigen. Sie stiften auch dadurch Identität. Es ist kein Wunder, dass auf der schwarzen Fahne des IS die Schahada prangt, das Glaubensbekenntnis des Islam: „Es gibt keinen Gott außer Allah“, steht dort.“

Das freut Jakob Augstein. Wenn die Juden so übel sind wie die Jihadisten, wie kann man dann Antisemit sein, wenn man gegen den Staat der Juden anschreibt? Wie hört sich das Ressentiment gegen das Judentum bei Peter Sloterdijk an?

„Ich nenne das obsessiv wiederkehrende Bundesbruch-Motiv des Tanachs daher das Sinai-Schema. Es macht den Preis der Singularisierung Israels inmitten der intensiven kultischen und militärischen Völkerkonkurrenz fühlbar. In der fiktiven Urszene am Fuß des Gottesberges wurde der Motivzusammenhang zwischen dem Bundesbruch und dem standrechtlich vollzogenen Strafgericht mit archetypischer Wucht exponiert und für Übertragungen in beliebig weit entfernte Kontexte bereitgestellt.“

Die Spiegel-AutorInnen setzen ganz explizit Jihadismus, Massenmord und Islamismus mit Christentum und Judentum gleich, kategorial und theologisch:

„Und wenn IS-Kämpfer die abgeschnittenen Köpfe ihrer Feinde in die Kameras halten, dann strecken sie oft den Zeigefinger ihrer rechten Hand aus – als Gruß. Es gibt nur einen Gott, bedeutet das Zeichen. Und Ungläubige sind Todfeinde. Christen erheben sich gern über die Brutalität, mit der dieser Absolutheitsanspruch durch – gesetzt wird, weil ihre Religion durch die Aufklärung gezähmt worden sei. Aber allzu leicht fällt das nicht: ‚Du sollst keine anderen Götter haben neben mir‘, heißt es im ersten Gebot des Alten Testaments. Auch das Christentum eignet sich also zur Abgrenzung, wenn es missbraucht wird. Und das wird es immer wieder, um Macht oder sogar Gewalt zu rechtfertigen.“

Während das Judentum sich gerade in Abkehr vom Opfer gründete, lebt der Jihad vom Opfer. Während das jüdische Volk eine sehr diesseitsbezogene Religion hat, hassen Jihadisten das Leben und lieben den Tod. Für den Spiegel ist das Einerlei.

Seit 9/11 geht das so im Mainstream-Journalismus, ein Abwiegeln ob der spezifischen Gefahr, die der Jihad darstellt. Alles nichts Besonderes. Christen und Juden seien genauso extremistisch, bar jedweder empirischer Beweise. Es gibt keine christlichen oder jüdischen suicide bomber, keine jüdischen oder christlichen Ideologen, die zur mörderischen, militärischen Bekämpfung Europas, des Westens oder Israels aufrufen. Wer zwischen theologischem Fanatismus und konkreter Gewalt, zwischen evangelikalen Christen oder orthodoxen Katholiken und Jihadisten nicht unterscheiden kann, sollte sich zu Religion im Allgemeinen und Jihad im Besonderen nicht äußern.

Denn die Gleichsetzung von Jihad und Zehntausenden Toten durch jihadistische Anschläge in den letzten Jahren, vom Irak über Syrien nach Indonesien, Pakistan, Indien, New York, Madrid, London, Tunesien, Nigeria, Toulouse, Paris, Brüssel, London und vielen anderen Orten, mit Christentum und orthodoxem Judentum ist ungeheuerlich, sie verhöhnt die Opfer des Jihad und diffamiert orthodoxe Juden oder evangelikale Christen auf die widerlichste Art und Weise:

„Radikale Sunniten und Schiiten, Evangelikale, orthodoxe Juden, Orthodoxe, russische katholische Extremisten – die politische Ambition, auch die politische Instrumentalisierung ist in allen Glaubensrichtungen möglich. Denn das System der Religion lebt nicht vom freien Diskurs, von Beweisen und Abstimmungen. Das Besondere an dieser Sphäre ist ja gerade, dass sie Gewissheiten bietet, die keine Begründung mehr brauchen. Das macht ihre einzigartige Anziehungskraft aus, darin liegt ihr Potenzial zu gütigen, aber auch menschenfeindlichen Handlungen.“

Noch nicht einmal auf den Unterschied zwischen proselytischen, missionarischen und imperialistischen Religionen wie dem Christentum und Islam auf der einen und dem nicht missionarischen Judentum auf der Seite wird hier reflektiert.

Und natürlich: Es gibt keine Sonderkommissionen bei Landeskriminalämtern oder dem Bundeskriminalamt zu gefährlichen Christen oder Juden, die Massaker in Köln, Frankfurt, Augsburg, Berlin, München oder Hamburg planten. Es gibt aber Sonderkommissionen und Expertengruppen zu Islamismus und Jihad. Das weiß man beim Spiegel nicht, möchte es nicht wissen, weil die AutorInnen von der spezifischen und einzigartig gefährlichen Art des Islamismus und Jihad schweigen wollen. Es gibt keine Christen die versuchen sich in Atomkraftwerke einzuschleusen um dort womöglich eine atomare Katastrophe herbeizuführen, wie wir es ganz aktuell aus Belgien hören. Der gesamte Sicherheitsapparat an Flughäfen weltweit existiert nicht wegen schwachköpfiger oder indoktrinierender evangelikaler Prediger, sondern wegen Jihadisten und dem radikalen Islam.

In anderem Kontext ist die Analyse und Kritik an evangelikalen Christen sicher sehr wichtig. Aber die gezielte Vermischung einer solche Analyse und Kritik angesichts von dutzenden zerfetzter Menschen in Brüssel ist nicht nur ungeheuerlich, sondern lässt nach den Motiven suchen. Und logisch durchdacht herrscht hier ein antijüdisches Ressentiment vor, da zeitlich das Judentum den revolutionären Gedanken des einen Gottes gleichsam erfunden hat. Das wird diffamiert und da sind wir bei Sloterdijk und weiten Teilen des kulturellen wie wissenschaftlichen Establishments.

Wer das antimonotheistische Ressentiment des Spiegel zu Ende denkt, kommt unweigerlich auf das Judentum. Der radikal neue Gedanke eines einzigen Gottes war weltgeschichtlich von ungeheurer Bedeutung, weg von der Naturidolatrie der Antike und hin zum geistvollen Nachdenken über Mensch und Gott. Man muss gar nicht gläubig sein, um diesen welthistorischen Bruch oder die Bedeutung des geschriebenen Gesetzes im Judentum in seiner revolutionären, befreienden Natur zu erkennen.

Die Motivation jedoch, gerade angesichts der zerfetzten Menschen von Brüssel vom bösen Judentum zu reden – das der religiöse Ursprung des Christentums ist –, die könnte gerade zu Ostern antijüdischer kaum sein.

Für sachdienliche Hinweise ein herzliches Dankeschön an Michael Kreutz.